Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC) Édition 2025

Approuvé lors de l’Assemblée générale de l’EnDK du 29 août 2025.

Table des matières

(au sens d’une recommandation; L= texte de loi ; O = texte d’ordonnance)

Section A: Dispositions générales

Art. 1.1 Champ d’application et buts (L)

Art. 1.2 Dérogations (L)

Art. 1.3 Champ d’application des exigences (O)

Art. 1.4 Définition des termes (O)

Art. 1.5 État de la technique (O)

Section B: Besoins en énergie des bâtiments à construire

Art. 1.6 Besoins en énergie des bâtiments à construire (L)

Section C: Exigences en matière d’isolation thermique des bâtiments

Art. 1.7 Principe / Exigences (L)

Art. 1.8 Exigences et justification concernant l’isolation thermique en hiver (O)

Art. 1.9 Exigences et justification concernant le confort thermique en été (O)

Art. 1.10 Dispense et allègement (O)

Art. 1.11 Locaux frigorifiques (O)

Art. 1.12 Bâtiments spéciaux (O)

Section D: Exigences requises pour les installations techniques du bâtiment

Art. 1.13 Principes de base (L)

Art. 1.14 Chauffages électriques fixes à résistance (L)

Art. 1.15 Chauffages électriques fixes à résistance (O)

Art. 1.16 Chauffe-eau (O)

Art. 1.17 Distribution et émission de chaleur (O)

Art. 1.18 Utilisation des rejets thermiques (O)

Art. 1.19 Installations de ventilation (O)

Art. 1.20 Isolation thermique d’installations techniques de ventilation (O)

Art. 1.21 Rafraîchissement, humidification et déshumidification (O)

Art. 1.22 Valeurs limites des besoins en électricité pour l’éclairage (V)

Art. 1.23 Automatisation des bâtiments (domotique) (O)

Section E: Production propre de courant dans les bâtiments à construire et les bâtiments existants

Art. 1.24 Exigences concernant la production propre d’électricité (L)

Art. 1.25 Base pour calculer la production propre d’électricité (O)

Art. 1.26 Dérogations (O)

Art. 1.27 Cas de rigueur (O)

Section F: Installations de production de chaleur

Art. 1.28 Bâtiments à construire (L)

Art. 1.29 Remplacement d’une installation de production de chaleur (L)

Art. 1.30 Installations de production de chaleur à combustibles (L)

Art. 1.31 Couverture des pics de charge (O)

Art. 1.32 Réseau de chauffage, chaleur à distance (O)

Art. 1.33 Installations de production de chaleur dans les bâtiments à construire (O)

Art. 1.34 Installations de production de chaleur dans les bâtiments existants (O)

Art. 1.35 Inexigibilité économique lors du remplacement du générateur de chaleur (O)

Art. 1.36 Dérogations et exceptions pour le remplacement de l’installation de production de chaleur (O)

Art. 1.37 Installations de production de chaleur à combustibles (O)

Section G: Energie grise

Art. 1.38 Énergie grise (L)

Art. 1.39 Exigence et justification de l’énergie grise (O)

Section H: Obligation d’assainir les chauffages électriques centralisés

Art. 1.42 Obligation d’assainir les chauffages électriques équipés d’un système de distribution de chaleur hydraulique (L)

Art. 1.43 Dérogations (O)

Section I: Obligation d’assainir les chauffe-eau électriques centralisés

Art. 1.44 Obligation d’assainir les chauffe-eau électriques centralisés (L)

Section J: Décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments à construire et lors de rénovations d’envergure

Art. 1.45 Obligation d’équipement pour les bâtiments à construire (L)

Art. 1.46 Obligation d’équipement pour les rénovations d’envergure (L)

Art. 1.47 Décompte (O)

Art. 1.48 Dérogation pour les rénovations d’envergure (O)

Section K: Justificatif et respect des exigences pour les besoins en énergie des bâtiments à construire

Art. 1.49 Respect des exigences et justificatif (L)

Art. 1.50 Respect des exigences en matière de besoin en énergie des bâtiments à construire (O)

Section L: Justificatif de projet

Art. 1.51 Justificatif de projet (L)

Art. 1.52 Plateforme cantonale (L)

Art. 1.53 Justificatif de projet (O)

Section M: Utilisation des rejets thermiques des installations productrices d’électricité

Art. 1.54 Utilisation des rejets thermiques des installations productrices d’électricité (L)

Section N: Gros consommateurs

Art. 1.55 Gros consommateurs (L)

Art. 1.56 Mesures raisonnablement exigibles (O)

Art. 1.57 Conventions, groupes (O)

Section O: Exemplarité des bâtiments publics

Art. 1.58 Principe d’exemplarité des pouvoirs publics (L)

Section P: Mesures d’encouragement

Art. 1.59 Mesures d’encouragement (L)

Section Q: Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB)

Art. 1.60 Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) (L)

Section R: CECB Plus pour l’octroi de subventions

Art. 1.61 CECB Plus obligatoire lors de subventions de mesures liées à l’enveloppe des bâtiments (L)

Art. 1.62 CECB Plus obligatoire lors de subventions de mesures liées à l’enveloppe des bâtiments (O)

Section S: Exécution / Emoluments / Dispositions pénales

Art. 1.63 Attribution de tâches d’exécution à des personnes ou organismes privés (L)

Art. 1.64 Émoluments (L)

Art. 1.65 Dispositions exécutoires (L)

Art. 1.66 Dispositions pénales (L)

Section T: Dispositions finales ou transitoires

Art. 1.67 Dispositions transitoires (L)

Art. 1.68 Modifications de textes législatifs existants (L)

Art. 1.69 Abrogation du droit antérieur (L)

Art. 1.70 Entrée en vigueur (L)

Module 2: Décompte individuel des frais de chauffage (DIFC) dans les bâtiments existants

Art. 2.1 Obligation d’équipement (L)

Art. 2.2 Remplacement et dispense (O)

Module 3: Chauffages de plein air et chauffage des piscines extérieures à ciel ouvert

Art. 3.1 Chauffages de plein air (L)

Art. 3.2 Piscines à l’air libre, chauffées (L)

Art. 3.3 Piscines à l’air libre, chauffées (O)

Module 4: Résidences secondaires et logements de vacances

Art. 4.1 Principe de base (L)

Art. 4.2 Résidences secondaires et logements de vacances (O)

Module 5: Obligation d’assainir les chauffages électriques décentralisés

Art. 5.1 Obligation d’assainir les chauffages électriques décentralisés (L)

Art. 5.2 Dérogations (O)

Module 6: Attestation d’exécution

Art. 6.1 Attestation d’exécution (L)

Module 7: Optimisation de l’exploitation

Art. 7.1 Principe de base de l’optimisation de l’exploitation (L)

Art. 7.2 Obligation / bâtiments concernés (O)

Art. 7.3 Optimisation de l’exploitation (O)

Art. 7.4 Contrôle périodique de l’optimisation de l’exploitation (O)

Art. 7.5 Dispositions d’application (O)

Module 8: Etablissement d’un CECB pour certains bâtiments

Art. 8.1 Etablissement d’un CECB pour certains bâtiments (L)

Module 9: Planification énergétique

Art. 9.1 Planification énergétique cantonale (L)

Art. 9.2 Teneur (L)

Art. 9.3 Planification à court et moyen termes (O)

Art. 9.4 Planification énergétique des communes (L)

Module 10: Données énergétiques

Art. 10.1 Collecte de données (L)

Art. 10.2 Obligation de renseigner (L)

Art. 10.3 Transmission des données (L)

Art. 10.4 Information (L)

Art. 10.5 Obligation de renseigner des fournisseurs (O)

Art. 10.6 Obligation de renseigner des exploitants de réseau et producteurs (V)

Art. 10.7 Moment de la transmission des données, période concernée et format utilisé (O)

Art. 10.8 Transmission des données (O)

Module 11: Isolation thermique et utilisation du sol

Art. 11.1 Isolation thermique et utilisation du sol (L)

Module 12: Mobilité électrique

Art. 12.1 Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (L)

Art. 12.2 Préparation de l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques (O)

Module 13: Efficacité de l’enveloppe du bâtiment

Art. 13.1 Amélioration de l’efficacité de l’enveloppe du bâtiment (L)

Art. 13.2 Obligations de renseigner et de collaborer (L)

Art. 13.3 Rénovation des éléments de construction (O)

Art. 13.4 Exceptions (O)

Art. 13.5 Cas de rigueur (O)

Module 14: Commandes et régulations intelligentes

Art. 14.1 Commandes et régulations intelligentes (L)

Art. 14.2 Commandes et régulations intelligentes (O)

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101)

Art. 89 Politique énergétique

Loi sur l’énergie du 30 septembre 2016 (RS 730.0)

Art. 45 Bâtiments

Art. 45a Obligation d’utiliser l’énergie solaire pour les bâtiments

Art. 46 Consommation énergétique des entreprises

Art. 52 Contributions globales

Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (RS 730.01)

Art. 50 Bâtiments

Art. 51 Entreprises

Art. 58 Certificat énergétique pour les bâtiments assorti d’un rapport de conseil

Loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique du 30 septembre 2022 (LCi, RS 814.310)

Art. 10 Rôle de modèle de la Confédération et des cantons

Index des abréviations

Cst

Constitution fédérale (RS 101)

LEne, OEne, OEEE

Loi sur l’énergie du 30 septembre 2016 (LEne, RS 730.0) et ordonnance sur l’énergie du 1er novembre 2017 (OEne, RS 730.01), et ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série. (Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE) du 1er novembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018).

AE, OEn

Ancien arrêté fédéral pour une utilisation économe et rationnelle de l’énergie du 14 décembre 1990 (RO 1991 1018) et ancienne ordonnance visant une utilisation économe et rationnelle de l’énergie du 22 janvier 1992 (RO 1992 397, 1993 2366, 1994 1168, 1995 2760, 1996 2243). Tous deux ne sont plus en vigueur.

CP

Code pénal suisse (RS 311.0)

DTAP

Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement

EnDK

Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie

EnFK

Conférence des services cantonaux de l’énergie

OFEN

Office fédéral de l’énergie

OFEV

Office fédéral de l’environnement

SIA

Société suisse des ingénieurs et architectes

SICC

Société suisse des ingénieurs en technique du bâtiment

STEP

Station d’épuration des eaux usées

IVB

Indice du volume bâti (définition cf. AIHC)

°C

Degrés Celsius

DN

Diamètre nominal des conduites en mm

AE

Surface de référence énergétique (selon la norme SIA 380)

CECB

Certificat Énergétique Cantonal des Bâtiments

CECB Plus

Certificat Énergétique Cantonal des Bâtiments avec rapport conseil

COPa

coefficient de performance annuel des pompes à chaleur

RPC

Rétribution à prix coûtant

KWL

Ventilation d’air contrôlée

Wp, kWp

Watt peak, Kilowatt peak (puissance des installations photovoltaïques)

CCF

Installation de couplage chaleur/force

EL

Besoin spécifique annuel en électricité pour l’éclairage en kWh/m²

IBUS

Indice brut d’utilisation du sol (définition cf. AIHC)

Valeur g

Taux de transmission d’énergie globale des vitrages

AIHC

Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions

K

Kelvin (différence de température, 1 K=1 °C)

PME

Petites et moyennes entreprises

UIOM

Usine d’incinération des ordures ménagères

QH

Besoin de chaleur pour le chauffage en kWh/m² (définition selon la norme SIA 380/1)

QH,li0

Besoin de chaleur pour le chauffage (valeur de base) en kWh/m²

ΔQH,li

Facteur d’accroissement pour la détermination de la valeur limite des besoins de chaleur pour le chauffage kWh/m²

QH,li,re

Valeur limite pour transformation et changement d’affectation en kWh/m²

PH,li

Valeur limite pour la puissance de chauffage spécifique en W/m²

PL

Puissance électrique spécifique pour l’éclairage en W/m²

PV

Installation solaire photovoltaïque (électricité solaire)

Valeur U

Coefficient de transmission thermique en W/(m²·K)

Uli

Valeur limite de la valeur U en W/(m²·K)

Valeur UC

Coefficient de transmission thermique pour les conduites en W/(m·K)

DIFC

Décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude sanitaire

W, kW

watt, kilowatt

RC

Récupérateur de chaleur

λ

Conductivité thermique d’un matériau W/(m·K)

Ψ

Coefficient linéique de transmission thermique W/(m·K)

χ

Coefficient ponctuel de transmission thermique en W/K

kWh

Kilowattheure

MWh

Megawattheure (1 MWh = 1000 kWh)

GWh

Gigawattheure (1 GWh = 1000 MWh)

TWh

Terawattheure (1 TWh = 1000 GWh)

Recommandation des membres de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie à l'adresse des cantons

Se basant sur les prescriptions légales en matière d’énergie dans le domaine du bâtiment, l’EnDK a élaboré un premier modèle d’ordonnance en 1992. Ce dernier a été remplacé en 2000 par le Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC 2000). Celui-ci a une nouvelle fois été révisé en 2008 (MoPEC 2008) et en 2015 (MoPEC 2014).

Le MoPEC constitue un ensemble de prescriptions énergétiques élaborées conjointement par les cantons sur la base de leurs expériences en matière d’exécution. Il constitue en quelque sorte le « dénominateur commun » des cantons.

En août 2022, l’EnDK a adopté le document stratégique “Politique du bâtiment 2050+” et a défini les points clés de la future stratégie. Un élément essentiel de cette stratégie est l’élaboration du MoPEC 2025.

L’assemblée plénière de l’EnDK du xx a approuvé le MoPEC 2025 à l’adresse des cantons. Il s’agit donc à présent d’introduire les dispositions du MoPEC 2025 dans les différentes législations cantonales. Il importe de favoriser et de mettre en place la plus grande harmonisation possible tout en ayant conscience des particularités cantonales et en les respectant. C’est pourquoi l’EnDK recommande aux cantons d’adopter au mieux les prescriptions du MoPEC 2025 lors de la promulgation de dispositions cantonales relatives à l’énergie.

Berne, le 29 août 2025

Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie (EnDK)

Président

Conseil d’État Laurent Favre

Secrétaire générale

Véronique Bittner-Priez

Consommation d’énergie dans les bâtiments: une responsabilité incombant aux cantons

En vertu de l’art. 89, al. 4 de la Constitution fédérale, les mesures concernant la consommation d’énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons. Ainsi, leur champ de compétences ne se limite pas à celui de l’exécution : les cantons sont également les principaux responsables de la législation matérielle en matière de consommation d’énergie dans les bâtiments, un domaine dans lequel la Confédération n’assume qu’une compétence subsidiaire.

Haut degré d’harmonisation

Pour s’acquitter de leur mandat constitutionnel, les cantons définissent ensemble des prescriptions concernant la consommation d’énergie dans les bâtiments, et statuent sur ces dernières. Ce processus permet d’assurer une grande harmonisation au plan légal, simplifiant le travail des propriétaires et des professionnels actifs dans plusieurs cantons en ce qui concerne la conception des bâtiments et les demandes d’autorisation. Par exemple, les cantons utilisent avec peu de différences les formulaires élaborés de manière commune pour l’établissement des justificatifs énergétiques.

Modèle de prescriptions : cinquième édition

Le MoPEC 2025 constitue la cinquième édition du modèle de prescriptions cantonales. La première édition, intitulée « Utilisation rationnelle de l’énergie dans le bâtiment », date en effet de 1992 ; quant à la deuxième édition, intitulée « Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC 2000) », elle fut approuvée par l’EnDK en août 2000. Elle reprenait une grande partie des règles techniques généralement reconnues dans la construction. Le lancement du standard Minergie, élaboré par les cantons, avait suscité une évolution du marché entraînant le remaniement du modèle (MoPEC 2008) afin d’adapter au mieux les prescriptions au standard. En janvier 2015, l’EnDK a approuvé le MoPEC 2014 avec pour objectif que les cantons le mettent en oeuvre d’ici 2020.

En août 2022, l’EnDK a adopté le document stratégique Politique du bâtiment 2050+ et a défini les points clés devant être pris en compte dans le futut MoPEC 2025.

Un large dénominateur commun, basé sur les expériences faites en matière d’exécution

Sorte de dénominateur commun des cantons, le MoPEC 2025 est un projet auquel ils ont tous participé, bénéficiant ainsi d’une large assise. Il est également la somme des expériences réalisées en matière d’exécution. Sa structure modulaire laisse une certaine marge de manoeuvre aux cantons, qui peuvent ainsi l’appliquer en tenant compte de leurs particularités.

Dans le document stratégique Politique du bâtiment 2050+, l’EnDK a décrit le 26 août 2022 les principes stratégiques de la politique énergétique et climatique des cantons dans le secteur du bâtiment. La politique du bâtiment 2050+ définit, sur la base des connaissances et des objectifs actuels, six principes qui constituent les principaux leviers pour atteindre les objectifs dans le secteur du bâtiment. Les instruments politiques des cantons, donc le MoPEC fait partie, doivent se référer à ces principes :

Principe 1: Efficacité énergétique

Les nouveaux bâtiments présentent en général une efficacité énergétique élevée. Il faut améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments existants dont l’isolation thermique est insuffisante.

Principe 2: Chaleur renouvelable

Les nouveaux bâtiments s’approvisionnent entièrement avec de la chaleur renouvelable. Seuls des systèmes de chauffage renouvelable sont intégrés dans les bâtiments existants. À partir de 2050 au plus tard, les bâtiments doivent être exploités sans émissions de CO2.

Principe 3: Production d’électricité renouvelable

Les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants s’approvisionnent dans une proportion adéquate avec de l’électricité renouvelable produite sur place, qui tient également compte des besoins en production de chaleur et en mobilité électrique. Des incitations soutiennent une utilisation plus poussée du photovoltaïque sur des surfaces adaptées de l’enveloppe du bâtiment.

Principe 4: Numérisation

Les technologies numériques sont davantage utilisées en vue de l’exploitation optimale du parc immobilier.

Principe 5: Rôle de modèle des cantons

Dans les bâtiments appartenant aux cantons, seuls des systèmes de chauffage renouvelable doivent être intégrés. À partir de 2040 au plus tard, les bâtiments appartenant aux cantons doivent être exploités sans émissions de CO2. Jusqu’en 2040 au plus tard, les bâtiments appartenant aux cantons utilisent les surfaces appropriées pour des installations PV et s’approvisionnent dans une proportion adéquate avec de l’électricité renouvelable.

Principe 6: Energie grise

Les nouveaux bâtiments présentent une consommation d’énergie grise aussi faible que possible sur l’ensemble de leur cycle de vie. Cela permet de réduire les émissions de CO2 générées par leur construction.

Les instruments de politique énergétique et climatique des cantons tels que le « MoPEC », les programmes d’encouragement, les labels volontaires, le certificat énergétique des bâtiments, la formation et le perfectionnement ainsi que l’information et le conseil se réfèrent à ces six principes de base.

Comme les éditions précédentes, cette édition du MoPEC poursuit les objectifs généraux suivants:

- édicter des prescriptions uniquement dans les cas où leur effet est significatif sur le plan énergétique;

- prescrire des objectifs (plutôt que des procédures à suivre);

- élaborer des prescriptions qui soient applicables;

- définir des exigences légales mesurables;

- laisser une certaine marge de manoeuvre aux cantons, afin qu’ils puissent tenir compte de différences sur le plan énergétique (marge pour des solutions taillées sur mesure).

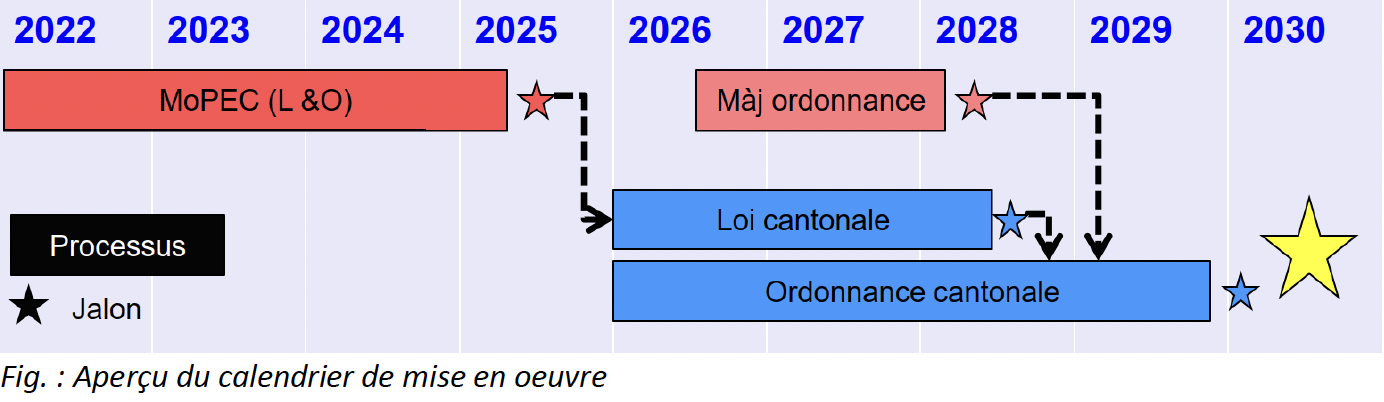

Le calendrier du MoPEC 2025 vise une mise en oeuvre du MoPEC 2025 d’ici 2030.

Pour les professionnels du bâtiment, il est important que les normes spécialisées et les prescriptions soient bien harmonisées. Le MoPEC se base en particulier sur les normes spécialisées éditées par la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). Celles-ci doivent également tenir compte des normes européennes (EN) qui mettent en oeuvre les directives de l’Union européenne. La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (en anglais : Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) du Parlement européen a été adoptée pour la première fois en 2002 et a été mise à jour plusieurs fois depuis, la dernière fois en 2024. Par conséquent, diverses normes européennes sont en cours de révision. En 2027 ou 2028, il faudra ainsi vérifier que les dispositions proposées dans le MoPEC 2025 soient conformes aux normes SIA du moment. Pour la même raison, nous avons veillé à ce que les dispositions légales soient formulées de manière aussi indépendante que possible des normes.

Afin que le MoPEC reste un ouvrage global facile à comprendre et à décoder, les dispositions de lois et d’ordonnances sont, comme pour les éditions précédentes, classées par thèmes et présentées dans un seul et même document.

Comme pour les précédentes éditions du MoPEC, un soin particulier a été apporté à la cohérence avec les normes spécialisées. A cet égard, le MoPEC fait référence aux normes et fiches techniques suivantes :

- Norme SIA 180 « Isolation thermique et protection contre l’humidité dans les bâtiments », édition 2014 (en révision)

- Norme SIA 380 « Bases pour les calculs énergétiques des bâtiments », édition 2022

- Norme SIA 380/1 « Besoin de chaleur pour le chauffage », édition 2016

- Norme SIA 380/2 « Détermination des besoins, puissance requise et besoins d’énergie – Procédure dynamique », édition 2022

- Norme SIA 382/1 « Ventilation mécanique dans les bâtiments – Bases et performances requises », édition 2025

- Norme SIA 382/5 « Ventilation mécanique dans les bâtiments d’habitation », édition 2021

- Norme SIA 384/1 « Systèmes de chauffage dans les bâtiments – Exigences techniques », édition 2022

- Norme SIA 384/2 « Systèmes de chauffage dans les bâtiments », édition 2020

- Norme SIA 384/3 « Installations de chauffage dans les bâtiments – Besoins en énergie », édition 2020

- Norme SIA 384/4 « Installations de refroidissement dans les bâtiments – Bases générales et performances requises », édition 2025

- Norme SIA 387/4 « Electricité dans les bâtiments – Eclairage: calcul et exigences », édition 2023

- Cahier technique SIA 2028 «Données climatiques pour la physique du bâtiment, l’énergie et les installations du bâtiment», édition 2010 (révision prévue)

- Cahier technique SIA 2060 «Infrastructure pour véhicules électriques dans les bâtiments», édition 2020 (en révision)

(1) Mise à jour de ce chapitre en 2027/2028 pour l’adapter aux différentes modifications de normes.

Plutôt que de chercher à uniformiser entièrement les dispositions énergétiques cantonales, le présent modèle de prescriptions vise à harmoniser ces dernières selon certains domaines bien circonscrits. Un module comprend ainsi pour chaque domaine un paquet de prescriptions, une structure qui laisse une certaine marge de manoeuvre aux cantons. Ils peuvent ainsi appliquer des solutions différentes là où cela s’avère nécessaire. Les dispositions concernant les maisons de vacances ne concernent par exemple pas tous les cantons, mais surtout ceux comprenant des régions touristiques.

Les sections B à D, G, J à L, O et P du « Module de base » contiennent les exigences minimales du droit fédéral pour les cantons (art. 45 LEne). À l’exception de la nouvelle section G, des dispositions correspondantes existent déjà dans la plupart des cantons. Les sections E à F, H à I et M du « Module de base » reprennent les exigences de la

« Politique des bâtiments 2050+ » de l’EnDK et tiennent compte des articles 45a et 52 LEne.

Avec la section O du module de base, un « Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) » homogène est introduit pour toute la Suisse. Pour les propriétaires, le CECB est un instrument d’information facultatif (la section P du module de base contient une obligation partielle pour l’établissement d’un CECB). La méthode de calcul du CECB est consignée dans la « Normalisation du CECB » selon la décision de l’assemblée plénière de l’EnDK du 18 mars 2024. Ainsi, les cantons mettent en oeuvre l’art. 45, al. 5 LEne qui exige des cantons l’adoption de prescriptions uniformes sur l’indication de la consommation énergétique des bâtiments. La base du MoPEC 2025 est l’édition 2.2 de la normalisation CECB. Cela doit être pris en compte en particulier pour les classes CECB mentionnées dans certaines dispositions. Une révision de la méthode de calcul est en cours en raison du MoPEC 2025.

Pour garantir une certaine uniformité entre les différents cantons, ceux-ci devraient tous reprendre les dispositions du module de base, en conservant le même niveau de détails.² En ce sens, le module de base revêt en quelque sorte une valeur obligatoire. Sa transposition dans la législation cantonale permet de respecter les exigences posées aux cantons par la LEne (art. 45, al. 2 et 3), ainsi que les prescriptions des «Principes directeurs de la politique énergétique» élaborés par l’EnDK.

Quant aux autres modules (modules 2 et suivants), ils contiennent d’autres prescriptions que les cantons peuvent reprendre, pour autant qu’ils souhaitent s’engager dans l’un ou l’autre des domaines correspondants. Lorsqu’un module est transposé dans la législation cantonale, il doit toutefois être repris tel quel, afin de respecter l’effort d’harmonisation consenti.

Pour la reprise des modules dans la législation cantonale, la recommandation expresse est la suivante:

1. Module de base:

La reprise du module de base est obligatoire pour tous les cantons. Elle permet ainsi d’ancrer dans les lois cantonales sur l’énergie les dispositions exigées par le législateur (art. 45, al. 2 et 3 LEne). Simultanément, elle concrétise les exigences fixées par l’EnDK en matière de politique énergétique, et fournit la base pour l’introduction au niveau national du « Certificat énergétique cantonal des bâtiments».

2. « Modules » (modules 2 à 14):

La reprise de ces modules est facultative. Lorsqu’un module est repris, il doit cependant rester inchangé.

² Il peut cependant y avoir des exceptions, en raison de différences de réglementation dans les procédures de construction. Ainsi, certaines limites concernent dans un canton l’obligation de fournir une justification et dans l’autre, celle de demander une autorisation.

Le module de base et les autres modules sont présentés ci-après. En guise d’introduction, chaque module commence par une partie «De quoi s’agit-il?». Après cette introduction, on trouve les dispositions. Dans chaque module, les articles sont numérotés. Dans la marge de droite, à côté du titre de l’article, on trouve les lettres indiquant si la disposition doit dépendre d’une loi (L) ou d’une ordonnance (O). Il ne s’agit là que d’une première estimation, puisque les usages en la matière diffèrent d’un canton à l’autre. Il appartient à chaque canton d’évaluer l’importance de chaque article de manière à formuler correctement le texte légal. On trouve à la fin du document des commentaires donnant quelques éclairages sur certains articles.

Module de base

De quoi s’agit-il?

Le module de base contient les exigences minimales pour les bâtiments chauffés ou rafraîchis. Ces exigences concernent

– l’enveloppe du bâtiment,

– les installations techniques du bâtiment (chauffage, ventilation, rafraîchissement, climatisation, froid, éclairage, ombrage, chauffage de l’eau chaude sanitaire, domotique).

On y trouve également des dispositions concernant

– les énergies renouvelables,

– l’énergie grise

– les objectifs à définir avec les gros consommateurs,

– les installations productrices d’électricité, et

– le «Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB)»

Module de base = respect des exigences fédérales

→En reprenant les sections B à P du module de base, les cantons se conforment aux exigences fédérales figurant dans l’art. 45, al. 2 et 3, ainsi que l’art. 52 LEne. Par la même occasion, les exigences de la « Politique du bâtiment 2050+ » de l’EnDK sont mis en oeuvre. Les cantons sont donc tenus de reprendre ces sections du module de base sans modification. La substance des autres sections doit être maintenue.

Remarque importante concernant les sections A, Q et R:

→Transposé dans une législation cantonale, le module de base ne suffit pas pour constituer une loi sur l’énergie complète. Une telle loi nécessite en effet des dispositions complémentaires, notamment concernant la politique énergétique, les procédures juridiques et le droit administratif. Pour des motifs politiques mais aussi en raison des différences cantonales en matière de procédures juridiques et de droit administratif, il appartient aux cantons de légiférer dans ces différents domaines. A titre d’exemple, nous donnons ici une liste non exhaustive des diverses dispositions concernées:

– éventuels ajouts à la disposition concernant le champ d’application et les buts,

– autres mesures éventuelles (p. ex. méthanisation de déchets, obligation de raccordement à un réseau de chauffage),

– dispositions en matière d’informations et de conseils, ainsi que de formations de base ou de perfectionnement,

– mesures d’encouragements, contributions globales ou autres instruments d’incitation,

– définition de l’autorité ou des autorités compétentes au sens de cette loi,

– dispositions concernant l’approvisionnement en énergie et le maintien des prestations du service public,

– dispositions relatives à l’application du droit

– dispositions concernant les frais

– dispositions concernant les sanctions

– dispositions relatives à la mise en oeuvre et au contrôle

– dispositions sur la mission d’exécution du canton et des communes,

– dispositions finales et transitoires etc.

De quoi s’agit-il?

Ces dispositions générales permettent de définir les buts et le champ d’application de la loi et de l’ordonnance. Elles traitent aussi des dérogations générales, et précisent des définitions de termes, notamment ce qu’on entend par

« état de la technique ».

Bases

Art. 89, al. 1 et 4, Cst; art. 45, al. 1 et 3, LEne

Remarques concernant le libellé des prescriptions

Le libellé des présentes dispositions doit être adapté dans les législations cantonales en fonction des conditions ou habitudes particulières du canton concerné. Il convient cependant de veiller que les dispositions adaptées ne présentent aucune différence matérielle par rapport au MoPEC.

Art. 1.1 Champ d’application et buts (L)

1 La présente loi régit les activités et les pouvoirs du canton dans le domaine de sa politique énergétique.

2 Elle vise à créer des conditions favorables à l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie et à l’utilisation des énergies renouvelables.

3 Elle applique la loi fédérale dans le domaine de l’énergie dès l’instant où les dispositions sont du ressort des cantons.

Art. 1.2 Dérogations (L)

1 Si des circonstances exceptionnelles rendent excessif le respect des dispositions de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, l’autorité compétente peut accorder des dérogations aux diverses prescriptions dans la mesure où l’intérêt général ou l’intérêt privé prédominant n’en souffre pas.

2 Sous réserve d’une autre réglementation formelle, nul ne peut prétendre obtenir une dérogation.

3 La dérogation peut s’accompagner de conditions et d’obligations ; elle peut également être limitée dans le temps.

4 La demande de dérogation doit correspondre aux directives fixées par l’autorité compétente. Le requérant peut être appelé à fournir des justifications spécifiques (monuments historiques, physique du bâtiment, etc.).

Art. 1.3 Champ d’application des exigences (O)

1 Les exigences requises par la présente ordonnance s’appliquent

- aux bâtiments à construire destinés à être chauffés, ventilés, rafraîchis ou humidifiés ;

- aux transformations et aux changements d’affectation des bâtiments existants destinés à être chauffés, ventilés, rafraîchis ou humidifiés, même si les travaux entrepris ne sont pas soumis à autorisation en vertu des dispositions légales en matière de construction ;

- au montage de nouvelles installations techniques du bâtiment, même si les travaux entrepris ne sont pas soumis à autorisation en vertu des dispositions légales en matière de construction ;

- au remplacement, à la transformation ou à la modification des installations techniques du bâtiment, même si les travaux entrepris ne sont pas soumis à autorisation en vertu des dispositions légales en matière de construction.

2 La réalisation de constructions annexes et les transformations s’apparentant à une nouvelle construction – p. ex. murs intérieurs et dalles évacués – sont assimilées à des bâtiments à construire ; elles doivent à ce titre répondre aux exigences fixées pour ceux-ci, à l’exception des projets de moindre importance.

3 Dans les cas repris à l’al. 1, let. b à d, l’autorité compétente peut alléger les exigences pour préserver de cette manière un intérêt public.

Art. 1.4 Définition des termes (O)

1 Les définitions formulées au chapitre 1 («Terminologie») de la norme SIA 380/1 (édition 2016) font foi pour autant qu’elles apparaissent de manière analogue dans la présente ordonnance.

2 En outre, voici ce que les termes ci-dessous recouvrent dans la présente ordonnance:

- Construction / bâtiment: ouvrage construit durablement, dont la fondation est sise dans le sol ou repose sur ce dernier, offrant un espace partiellement ou totalement clos destiné à protéger les gens, les animaux et les choses, notamment contre les influences atmosphériques. Correspondent également à cette définition les constructions mobiles, pour autant qu’elles nécessitent une autorisation en vertu de la législation sur les constructions.

- Installation / aménagement: équipements ou surfaces aménagées, mis en place durablement et s’appuyant sur le sol, mais ne constituant pas un bâtiment, p. ex.: rampes, places de parc, terrains de sport, stands de tir, téléphériques, etc.

- Équipements / installations techniques du bâtiment: dispositifs en rapport à un bâtiment ou à une installation et qui sont liés de façon significative à la consommation d’énergie.

- Touché par les transformations: un élément de construction est dit «touché par les transformations» si l’on y entreprend des travaux plus importants qu’un simple rafraîchissement ou des réparations mineures.

- Touché par le changement d’affectation: un élément de construction est dit «touché par le changement d’affectation» si le changement des conditions normales d’utilisation entraîne une modification de la température ambiante.

Art. 1.5 Etat de la technique (O)

Les mesures nécessaires du point de vue de l’énergie et de l’hygiène de l’air en vertu de la présente ordonnance doivent être planifiées et appliquées conformément à l’état de la technique. A moins que la loi et les ordonnances qui s’y rattachent n’en disposent autrement, l’état de la technique correspond aux performances requises ainsi qu’aux méthodes de calcul des normes, aux fiches techniques, aux aides à l’application et aux recommandations en vigueur émises par les associations professionnelles et l’EnDK/EnFK. Cela s’applique également aux recommandations de l’EnDK pour les constructions spéciales telles que les serres, les halles gonflables ou les bâtiments d’élevage.

De quoi s’agit-il?

Le respect des exigences énoncées aux sections B et C garantit une faible consommation d’énergie pour l’exploitation des bâtiments. Déjà au milieu des années 90, on a constaté qu’une limitation ne pouvait plus être atteinte uniquement au moyen d’exigences liées à l’enveloppe du bâtiment et à la technique du bâtiment. Avec la part maximale en énergies non renouvelables, un objectif laissant aux maîtres d’ouvrage le choix de la solution était défini. De plus, des solutions utilisant des formes d’énergies renouvelables ont ainsi été développées. Par exemple, la solution standard pour un chauffage est depuis lors plus un chauffage à mazout, mais une pompe à chaleur. Le MoPEC 2014 a ajouté une exigence concernant la production propre d’électricité, sachant que le photovoltaïque s’est imposé depuis lors sur l’ensemble du territoire. Une adaptation à l’état de la technique est donc indiquée. Avec l’interdiction des chauffages à combustibles fossiles, les exigences peuvent désormais être simplifiées.

Situation initiale

Selon l’art. 45, al. 3, let. a, LEne, les cantons doivent édicter des prescriptions concernant la part maximale d’énergies non renouvelables admise pour couvrir les besoins de chaleur pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. C’est désormais chose faite avec l’interdiction des chauffages à combustibles fossiles.

Données concernant les effets énergétiques, les coûts et la mise en œuvre

Les prescriptions ne font que prolonger les développements observés jusqu’à aujourd’hui.

Remarques concernant le libellé des prescriptions

Les prescriptions applicables aux bâtiments à construire sont simplifiées. En particulier, il n’est plus nécessaire de calculer les besoins énergétiques des installations de chauffage (fonctionnant aujourd’hui en principe avec des énergies renouvelables) et ceux des installations de ventilation et de climatisation. Le respect des classes B-A-A du CECB ou l’obtention d’un label Minergie dispense des exigences des sections E et F pour les bâtiments à construire.

Bases

Art. 45, al. 3. let. a LEne

Principes 1 et 2 du document stratégique Politique du bâtiment 2050+ de l’EnDK

Art. 1.6 Besoins en énergie des bâtiments à construire (L)

1 Les bâtiments à construire et les extensions de bâtiments existants (surélévations, annexes, etc.) doivent être construits et équipés de sorte à réduire au maximum leurs besoins énergétiques.

2 L’ordonnance règle les détails.

De quoi s’agit-il?

En vertu de l’art. 45, al.2, LEne, les cantons édictent des prescriptions sur l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie dans les bâtiments à construire et les bâtiments existants. Le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage se réfère à celui de la norme SIA 380/1, édition 2016. Les valeurs limites définies se situent environ 10 % au-dessus du niveau des exigences du standard Minergie pour l’enveloppe du bâtiment (État 2025).

Situation initiale

En vertu de l’art. 45, al.2, LEne, les cantons doivent édicter des prescriptions sur l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie dans les bâtiments à construire et les bâtiments existants. Les nouvelles dispositions correspondent aux exigences de la loi fédérale sur l’énergie.

Données concernant les effets énergétiques, les coûts et la mise en œuvre

Les prescriptions correspondent à l’état de la technique. L’application dans le cadre de la procédure de permis de construire et de la procédure de réalisation est établie depuis de nombreuses années.

Remarques concernant le libellé des prescriptions

L’article de base peut s’appliquer dans la plupart des cantons au niveau de la loi (cf. art. 1.6), à différents modules, entiers ou partiels. Par souci de cohérence, il sera répété plusieurs fois (donc à chaque fois dans le module entier ou partiel correspondant).

Bases

Art. 45, al.2 et 3 LEne

Principe 1 de la Politique du bâtiment 2050+ de l’EnDK

Art. 1.7 Principe / Exigences (L)

1 L’énergie doit être utilisée de la manière la plus économe et efficace qui soit.

2 Les bâtiments et les installations doivent être construits et entretenus de manière à réduire autant que possible les pertes d’énergie et à permettre un fonctionnement efficient.

3 Sauf avis contraire ci-dessous, les bâtiments, parties de bâtiments ou installations existants ne répondant pas aux exigences minimales les concernant doivent être adaptés à ces exigences dès que la transformation ou le changement d’affectation influence la consommation d’énergie.

Art. 1.8 Exigences et justification concernant l’isolation thermique en hiver (O)

1 Excepté pour les chambres froides et celles de congélation, les serres et les halles gonflables, les exigences requises en matière d’isolation thermique des constructions se basent sur les alinéas 2 à 4.

2 Deux procédures sont définies dans la norme SIA 380/1 « Besoins de chaleur pour le chauffage », édition 2016, pour la justification d’une isolation thermique suffisante. Elles doivent être appliquées avec les restrictions suivantes :

a. Respect des performances ponctuelles pour l’isolation thermique de chaque élément de l’enveloppe du bâtiment :

– pour les bâtiments à construire ou pour de nouveaux éléments de construction lors de transformations ou de changements d’affectation, application des exigences selon annexe 1 ;

– pour tous les éléments de construction touchés par une transformation ou un changement d’affectation, application des exigences selon annexe 2.

b. Respect de la performance globale sous forme de calcul des besoins de chaleur pour le chauffage et de la puissance de chauffage spécifique :

– la valeur limite pour la performance globale et la puissance de chauffage spécifique doit être calculée selon les valeurs indiquées dans l’annexe 3.

3 La justification par performance globale s’effectue avec les données climatiques de la station de ………… pour ……… et celles de la station de ………… pour ……… Aucune correction climatique des valeurs limites n’est requise pour les performances ponctuelles. Pour la performance globale, les valeurs limites QH,li se calculent avec les valeurs mentionnées dans l’annexe 3, valables pour une température moyenne annuelle de 9,4 °C. Elles doivent être majorées respectivement réduites de 6 % lorsque la température moyenne annuelle de la station climatique est plus basse respectivement plus élevée d’un K. L’adaptation de la valeur limite ΦH,li est fonction de l’écart de la température de dimensionnement par rapport à –8 °C.

4 Lors des transformations ou de changements d’affectation, le calcul des besoins de chauffage porte sur tous les locaux comprenant des éléments de construction touchés par la transformation ou le changement d’affectation. Les locaux qui ne sont pas concernés par ces travaux peuvent aussi être pris en compte dans le calcul. Les besoins de chaleur pour le chauffage ne peuvent pas dépasser, directement ou indirectement à partir des performances ponctuelles, la limite fixée dans un permis de construire antérieur.

Variante pour les alinéas 2 et 3 (dans ce cas, les annexes 1 à 3 deviennent superflues) :

2 Pour prouver que l’isolation thermique est suffisante, la norme SIA 380/1 « Besoins de chaleur pour le chauffage », édition 2016, définit 2 méthodes. Celles-ci sont applicables avec les restrictions suivantes :

a. Respect des valeurs ponctuelles pour les différentes parties de l’enveloppe du bâtiment conformément aux tableaux 2, 3 et 5 de la norme SIA 380/1.

b. Respect de la performance globale (besoins de chaleur pour le chauffage par année) en s’appuyant sur les tableaux 6 de la norme SIA 380/1. Ce faisant, une puissance de chauffage spécifique de 20 W/m² pour les catégories I et IV, resp. 25 W/m² pour les catégories II et III, ne doit pas être dépassée.

3 La justification par performance globale s’effectue avec les données climatiques de la station de ………… pour ……… et celles de la station de ………… pour ………

La correction de la valeur limite s’effectue en fonction des points 2.2.2.5, 2.2.3.8 et 2.3.9 de la norme SIA 380/1. L’adaptation de la valeur limite ΦH,li est fonction de l’écart de la température de dimensionnement par rapport à –8 °C.

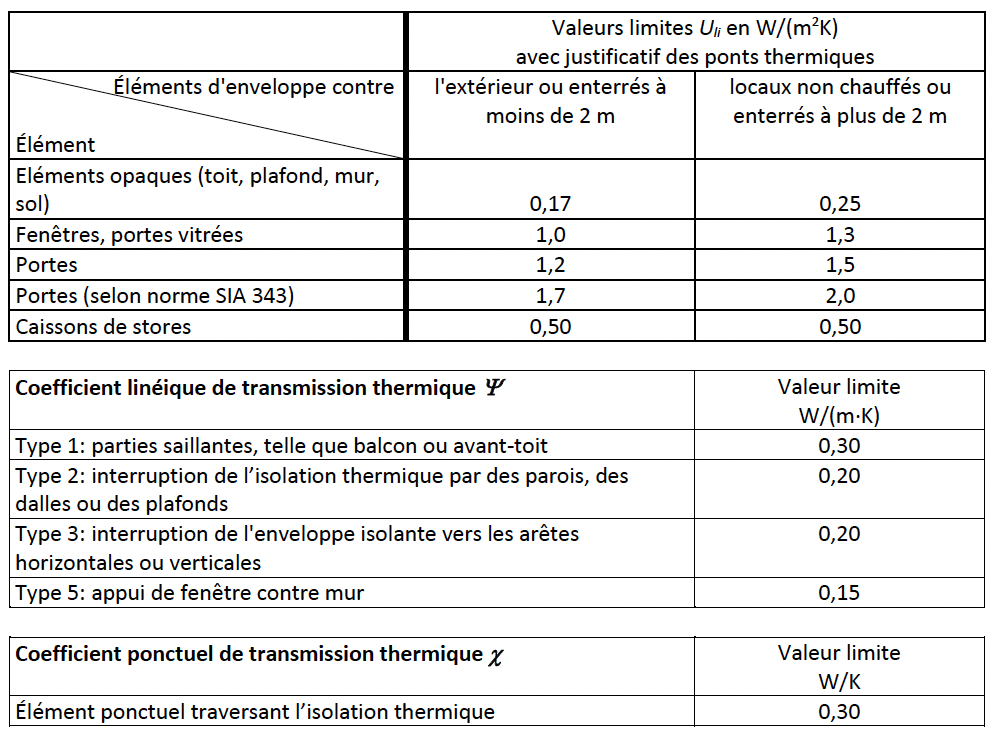

Annexe 1 Valeurs limites pour les bâtiments à construire et les nouveaux éléments de construction (art. 1.8, al. 2)

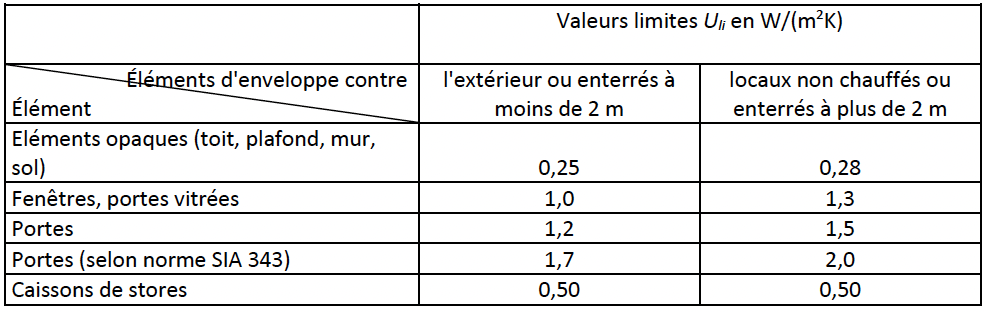

Annexe 2 Valeurs limites pour les éléments de construction lors de transformations ou de changements d’affectation (art. 1.8, al. 2)

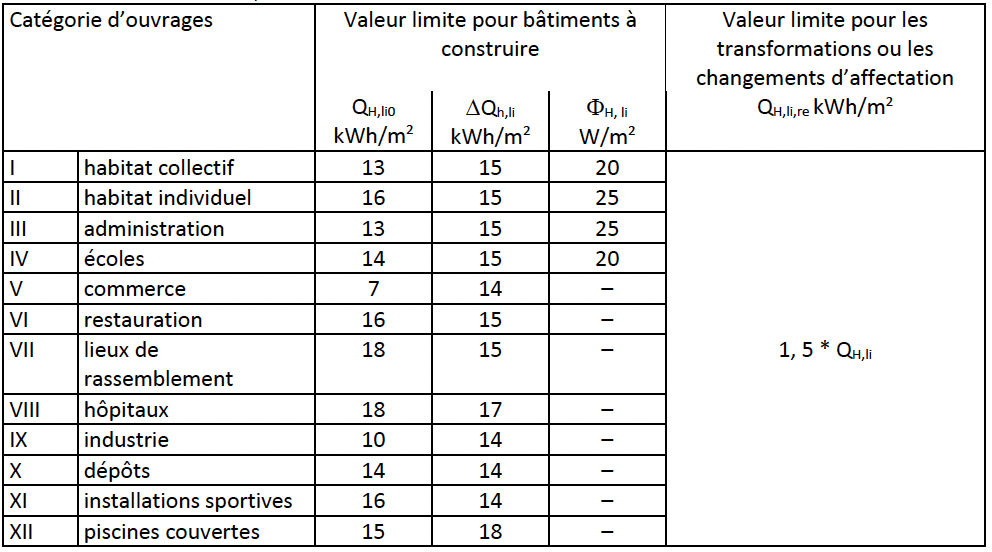

Annexe 3 Valeurs limites des besoins de chaleur annuels pour le chauffage des bâtiments à construire, transformés ou changeant d’affectation (art. 1.8, al. 2)

Valeurs limites pour les besoins de chaleur annuels pour le chauffage (pour une température annuelle moyenne de 9,4°C) et la puissance de chauffage spécifique (pour une température de dimensionnement de -8°C)

De quoi s’agit-il?

En vertu de l’art. 45, al. 2, LEne, les cantons édictent des prescriptions sur l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie dans les bâtiments à construire et les bâtiments existants. Les installations techniques du bâtiment doivent être construites ou – dans le cas de rénovations – renouvelées, et exploitées selon l’état de la technique.

Situation initiale

Les exigences pour les installations de ventilation et de climatisation se basent sur celles de la norme SIA 382/1 « Ventilation mécanique dans les bâtiments – Bases et exigences », édition 2025, les exigences pour les installations de chauffage se fondent sur celles de la norme SIA 384/1

« Installations de chauffage dans les bâtiments – Bases générales et performances requises », édition 2022 . En vertu de l’art. 45, al. 3, let. b, LEne, les cantons sont tenus d’édicter des prescriptions concernant le montage de nouvelles installations ou le remplacement de chauffages électriques (chauffages électriques à résistances).

Données concernant les effets énergétiques, les coûts et la mise en œuvre

Les prescriptions correspondent à l’état de la technique. L’application dans le cadre de la procédure de permis de construire et de la phase d’exécution est établie depuis de nombreuses années.

Remarques concernant le libellé des prescriptions

Les dispositions proposées correspondent largement à celles du Modèle de prescriptions de 1992, respectivement des éditions suivantes du MoPEC. Les exigences existantes du module 5 du MoPEC 2014 ont été intégrées dans la section C.

Les exigences concernant l’éclairage étaient déjà incluses dans le MoPEC 2000 et la norme SIA 387/4 était déjà la base des exigences en matière d’éclairage dans le module de base du MoPEC 2014. La mise en œuvre est établie.

Bases

Art. 45, al. 2 LEne

Art. 45, al. 3, let. b LEne

Art. 1.13 Principes de base (L)

1 Les bâtiments et les installations, ainsi que leurs équipements, doivent être conçus et réalisés de manière à garantir une utilisation économe et rationnelle de l’énergie. Dans la mesure du possible, les rejets de chaleur et les énergies renouvelables doivent être exploités.

2 À moins d’une clause contraire, les installations techniques du bâtiment doivent être mises à niveau lorsqu’elles sont renouvelées ou modifiées.

Art. 1.14 Chauffages électriques fixes à résistance (L)

1 Le montage de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance pour le chauffage des bâtiments est fondamentalement interdit.

2 Il est interdit de remplacer un chauffage électrique fixe à résistance par un chauffage électrique fixe à résistance.

3 Il est interdit de monter un chauffage électrique fixe à résistance comme chauffage d’appoint.

4 Les chauffages électriques fixes à résistance de secours ne sont admis que dans une mesure limitée.

5 L’ordonnance règle les dérogations.

Art. 1.15 Chauffages électriques fixes à résistance (O)

1 Est considéré comme chauffage d’appoint, toute installation visant à compléter un chauffage principal insuffisant pour couvrir la totalité du besoin de puissance.

2 Les chauffages de secours pour des pompes à chaleur sont principalement admis lorsque la température extérieure est inférieure à celle de dimensionnement.

3 Si le chauffage est assuré par une chaudière alimentée manuellement, il est admis d’installer un chauffage de secours, pour autant que sa puissance ne dépasse pas 50 % des besoins de chauffage.

4 Sur demande justifiée, et à titre dérogatoire, il est possible d’autoriser l’installation d’un nouveau chauffage électrique à résistance ou le remplacement d’une telle installation existante. Cette possibilité de dérogation s’applique à condition qu’aucun autre système de chauffage ne soit techniquement possible, financièrement raisonnable ou exigible en tenant compte de toutes les circonstances. De telles dérogations peuvent notamment être admises dans les cas suivants:

a. station de remontée mécanique,

b. cabane ou refuge de montagne,

c. restaurant d’altitude,

d. abris de protection civile,

e. construction provisoire,

f. chauffage d’un poste de travail dans un local insuffisamment chauffé ou non chauffé.

Art. 1.16 Chauffe-eau (O)

1 Les chauffe-eau doivent être dimensionnés à une température d’exploitation n’excédant pas 60°C. Sont dispensés de cette exigence les chauffe-eau devant être réglés à une température plus élevée pour des raisons d’exploitation ou d’hygiène.

2 Lorsque des chauffe-eau électriques directs sont remplacés ou nouvellement installés, l’essentiel de l’énergie nécessaire au chauffage de l’eau sanitaire pendant le semestre d’hiver doit :

a. provenir de la production de chaleur pour le chauffage des locaux, ou

b. provenir de sources renouvelables et ne pas être produite directement par l’électricité.

3 Une dérogation peut être accordée pour le remplacement de chauffe-eau électriques directs décentralisés ou pour des petites quantités d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments non résidentiels.

Art. 1.17 Distribution et émission de chaleur (O)

1 Les systèmes d’émission de chaleur neufs ou remplacés doivent être dimensionnés et exploités de manière à ce que les températures de départ ne dépassent pas 50 °C lorsque la température extérieure atteint la valeur servant au dimensionnement; pour les chauffages de surfaces, ce seuil est de 35 °C. Sont dispensés : le chauffage de halles au moyen de panneaux rayonnants, les systèmes de chauffage des serres et des installations de même type, pour autant qu’elles réclament effectivement une température de départ plus élevée.

2 Les nouvelles installations et les installations mises à neuf à l’occasion de transformations doivent être entièrement isolées contre les pertes thermiques conformément aux exigences fixées à l’annexe 4. Ceci s’applique à la robinetterie, aux pompes et :

a. aux conduites de distribution de chaleur dans des locaux non chauffés et à l’extérieur,

b. à tous les éléments du système de distribution d’eau chaude sanitaire maintenus en température dans des locaux chauffés ou non chauffés et à l’extérieur, excepté celles alimentant, sans circulation ni ruban chauffant, des points de soutirage isolés.

3 On peut admettre une moindre épaisseur de l’isolation thermique dans les cas où cela se justifie, comme en cas d’intersections ou de traversées de murs et de dalles, ou lorsque les températures de départ n’excèdent pas 30 °C, ainsi que pour la robinetterie, les pompes. Les épaisseurs indiquées sont valables pour des températures d’exploitation allant jusqu’à 90 °C. Si des températures d’exploitation plus élevées sont nécessaires, on augmentera l’isolation thermique dans les proportions qui s’imposent.

4 Les conduites enterrées doivent être isolées afin que les valeurs Uc indiquées dans l’annexe 5 ne soient pas dépassées.

5 Lors du remplacement d’une chaudière ou d’un chauffe-eau, les conduites accessibles doivent être adaptées aux exigences indiquées à l’al. 2, dans la mesure où la place à disposition le permet.

6 Les locaux chauffés doivent être équipés de dispositifs permettant de fixer pour chacun d’eux une température ambiante indépendamment et de régler cette dernière automatiquement. Sont dispensés de ces exigences les locaux bénéficiant prioritairement d’un chauffage par le sol avec une température de départ de 30 °C maximum. En pareil cas, il est nécessaire d’installer au moins un dispositif de régulation par unité d’habitation ou unité d’occupation, dans un local de référence.

Art. 1.18 Utilisation des rejets thermiques (O)

1 Les rejets thermiques apparaissant dans le bâtiment, en particulier ceux provenant de la production de froid ainsi que de processus artisanaux ou industriels, doivent être utilisés dans la mesure où les possibilités techniques ainsi que les conditions d’exploitation le permettent et que l’investissement soit économiquement raisonnable.

2 Si, dans les bâtiments à construire ou existants, après rénovation et transformation de la production de froid, plus de 2 GWh de rejets de chaleur annuels ne peuvent pas être utilisés par l’entreprise elle-même, ceux-ci doivent être mis à la disposition de tiers au prix de revient et sous une forme appropriée.

Art. 1.19 Installations de ventilation (O)

1 Les installations de ventilation avec air neuf et air rejeté doivent être munies de récupérateurs de chaleur. L’efficacité thermique doit correspondre à l’état de la technique dans la mesure où il n’existe pas d’exigences particulières issues de l’ordonnance sur l’efficacité énergétique.

2 Les installations simples d’air repris des locaux chauffés doivent être équipées d’un dispositif d’amenée d’air neuf contrôlé ainsi que d’un récupérateur de chaleur ou d’un dispositif de valorisation de la chaleur de l’air repris, et ce pour autant que le volume d’air extrait représente plus de 1000 m³/h et que le temps d’exploitation soit supérieur à 500 h/a. Dans le cas de plusieurs installations simples d’air repris, distinctes mais sises dans un même immeuble, celles-ci doivent être considérées comme une seule installation. D’autres solutions sont admises si un calcul professionnel du besoin énergétique permet de prouver que ce dépassement n’entraîne pas de demande supplémentaire.

3 La vitesse de l’air, rapportée à la section nette, doit être inférieure à 2 m/s dans les appareils et ne pas dépasser la vitesse ci-dessous dans le tronçon caractérisé par la perte de pression la plus élevée:

jusqu’à 1’000 m³/h 3 m/s,

jusqu’à 2’000 m³/h 4 m/s,

jusqu’à 4’000 m³/h 5 m/s,

jusqu’à 10’000 m³/h 6 m/s,

au-delà de 10’000 m³/h 7 m/s.

4 On peut admettre des vitesses supérieures :

a. si un calcul professionnel de la consommation énergétique permet de prouver que ce dépassement n’entraîne pas de consommation supplémentaire,

b. lorsque l’installation fonctionne moins de 1000 heures par an,

c. dans les installations où des vitesses plus élevées sont inévitables en raison des conditions spécifiques aux locaux.

5 Dans les locaux ou groupes de locaux aux affectations ou périodes d’exploitation sensiblement différentes, les installations de ventilation doivent comporter des dispositifs permettant une exploitation différenciée.

6 L’énergie électrique ne peut être utilisée que pour éviter le givrage, notamment pour le préchauffage de l’air extérieur, respectivement l’augmentation de la température de l’air rejeté. Un chauffage électrique d’appoint n’est pas autorisé. L’énergie électrique pour le préchauffage de l’air extérieur ou l’augmentation de la température de l’air extrait ne peut être utilisée que dans les systèmes de ventilation des logements et uniquement, si nécessaire, pour éviter le givrage. Un chauffage d’appoint avec de l’énergie électrique n’est pas autorisé.

Art. 1.20 Isolation thermique d’installations techniques de ventilation (O)

Les canaux d’aération, les tuyaux ainsi que les appareils de ventilation et de climatisation doivent être protégés contre les transmissions de chaleur (perte ou prise de chaleur), en fonction de la différence de température à la valeur de dimensionnement, et de la valeur λ du matériau isolant selon la norme SIA 382/1 :2025 Chiffre 5.14. Les épaisseurs d’isolation peuvent être réduites dans des cas justifiés tels que, par exemple, des tronçons courts de conduites, des intersections ou traversées de murs ou de dalles, des conduites peu utilisées dont les clapets se trouvent à l’intérieur de l’enveloppe thermique ou encore des problèmes d’espaces lors du remplacement ou de l’assainissement d’installations.

Art. 1.21 Rafraîchissement, humidification et déshumidification (O)

Pour le maintien du confort dans les bâtiments existants, Le remplacement ou la pose d’installations de rafraîchissement sont à ériger de telle sorte que:

a. la puissance électrique nécessaire au transport et au traitement des fluides, y compris la puissance nécessaire au rafraîchissement, à l’humidification, à la déshumidification et au traitement de l’eau n’excède pas 12 W/m², ou

b. les températures de l’eau froide et les coefficients de performance pour la production de froid soient conformes à l’état de la technique, ainsi que la planification et l’exploitation d’une éventuelle déshumidification, ou

c. une installation photovoltaïque, dont la puissance électrique correspond à celle nécessaire pour couvrir les besoins d’électricité de l’installation de rafraîchissement, est mise en place pour la production propre d’électricité.

Art. 1.22 Valeurs limites des besoins en électricité pour l’éclairage (V)

1 Dans les bâtiments à construire, transformations et changements d’affectation d’une surface de référence énergétique de plus de 1000 m2, le respect des valeurs limites des besoins d’électricité annuels pour l’éclairage EL conformément à la norme SIA 387/4 « Electricité dans les bâtiments – Eclairage : calcul et exigences », édition 2023, doit être justifié. Les bâtiments d’habitation ou parties de ces derniers ne sont pas concernés par ces dispositions.

2 Les exigences de l’alinéa1 sont considérées comme remplies s’il est démontré, par l’intermédiaire de l’outil d’aide «éclairage» de l’EnFK, que les conditions concernant la puissance spécifique pL – calculée à partir des valeurs limites, resp. cibles du tableau 14 de la norme SIA 387/4- soient respectées.

Art. 1.23 Automatisation des bâtiments (domotique) (O)

Les bâtiments à construire des catégories III à XII (Norme SIA 380/1) comportant au moins 2000 m² de SRE doivent être équipés d’installations de domotique capables d’assurer les fonctionnalités suivantes:

a. acquisition des données relatives à la consommation d’énergie, par agent énergétique principal;

b. détermination des coefficients de performance des pompes à chaleur et des machines frigorifiques;

c. détermination des coefficients de performance des récupérations de chaleur et des utilisations des rejets thermiques;

d. enregistrement des durées d’exploitation des composants principaux assurant la production et la distribution de chaleur, du froid et de l’air;

e. acquisition des principales températures de départ et de retour, de la température de l’air ambiant de certains locaux représentatifs, ainsi que de la température extérieure;

f. à un emplacement centralisé, représentation, de façon agréable et facile à comprendre, des données collectées aux points a à e, au moins pour les périodicités suivantes: années, mois (ou semaines), jours, et, pendant la journée, au moins une période durant l’utilisation du bâtiment et une période hors de son utilisation,

g. possibilités de comparaison facile entre la période mesurée et d’autres périodes antérieures significatives, au moyen des dispositions décrites au point f.

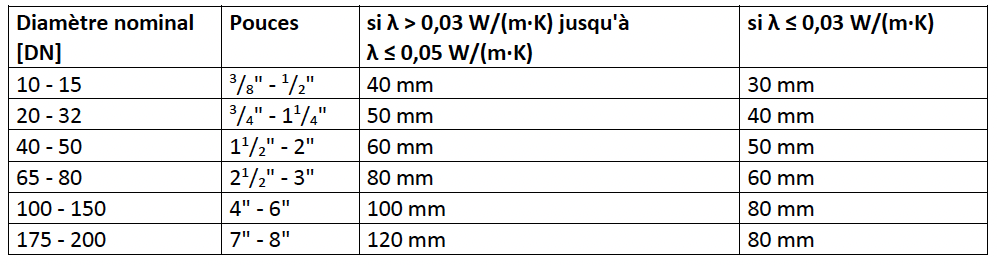

Annexe 4 Epaisseur minimale de l’isolation thermique des conduites de distribution de chauffage et des conduites d’eau chaude sanitaire (art. 1.17, al. 2)

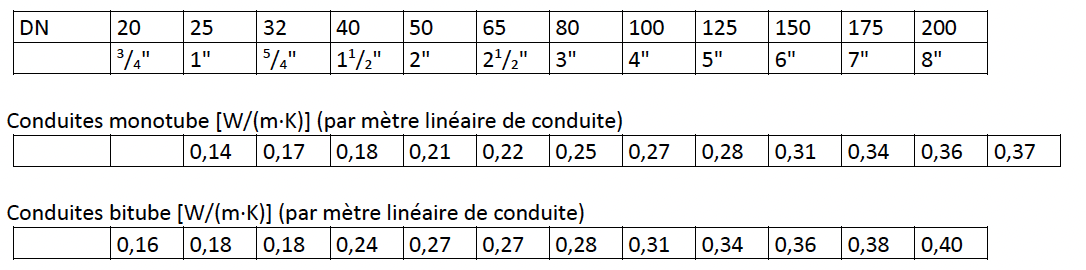

Annexe 5 Valeurs UC maximales pour des conduites enterrées (art. 1.17, al. 4)

De quoi s’agit-il?

Chaque bâtiment doit couvrir une partie de ses besoins en électricité grâce à sa production propre de courant, dans, sur ou autour du bâtiment.

Situation initiale

Dans les bâtiments à construire très bien isolés, la demande en électricité pour les besoins ménagers peut être plus grande que celle nécessaire au fonctionnement d’une pompe à chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. D’un point de vue technique, il est désormais possible de produire soi-même du courant directement dans le bâtiment, sur le bâtiment ou à proximité de celui-ci. Il est donc judicieux de fixer une exigence en ce sens pour les bâtiments à construire.

Conformément à la politique du bâtiment 2025 + de l’EnDK, des installations de production propre de courant doivent également être prévues lors de la rénovation de toitures.

Ce document ne prend pas en compte les constructions sans surface de référence énergétique (p. ex. bâtiments agricoles, parkings).

Données concernant les effets énergétiques, les coûts et la mise en œuvre

La quantité d’électricité à produire est évaluée sur la base de la surface de référence énergétique. En règle générale, cette électricité sera produite par des installations photovoltaïques (PV). L’intégration d’installations photovoltaïques en façade est autorisée.

Certains cantons visent dans leurs prescriptions une couverture intégrale de la toiture et simultanément un aménagement pour les façades. Il convient alors d’adapter les articles suivants dans ce sens.

À la place d’une prise en compte dans un regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP) selon la loi fédérale sur l’énergie, l’art 1.25, al. 1 du MoPEC introduit un allègement pour la construction des installations sur la même parcelle.

Bases

Principe 3 de la « Politique du bâtiment 2025+ » de l’EnDK

Art. 1.24 Exigences concernant la production propre d’électricité (L)

1 Les bâtiments à construire produisent eux-mêmes une part de l’électricité dont ils ont besoin.

2 Dans les bâtiments existants, une partie de l’électricité nécessaire est produite sur site après la rénovation de la toiture.

3 L’ordonnance règle l’importance et la forme de la production propre d’électricité ainsi que l’attribution des dérogations et des exemptions. Elle considère la surface de référence énergétique comme base de calcul.

Art. 1.25 Base pour calculer la production propre d’électricité (O)

1 La production propre d’électricité doit être réalisée par une installation de production d’électricité installée dans, sur ou à proximité du bâtiment à équiper ou par une installation de production d’électricité réalisée d’une autre manière sur le même terrain.

2 Pour les bâtiments à construire, l’installation de production d’électricité doit représenter au moins 20 W par m² de surface de référence énergétique.

3 Lors de la rénovation d’une toiture, l’obligation de production propre d’électricité s’applique si la couverture ou l’étanchéité est renouvelée sur une surface d’au moins 50 m², à l’exception des travaux de rénovation de terrasses. L’installation de production d’électricité doit représenter au moins 10 W par m² de surface de référence énergétique. Les installations existantes sont prises en compte si leur puissance ne contribue pas à satisfaire d’autres exigences légales.

4 Si la toiture du bâtiment à équiper est utilisée pour une installation solaire thermique, cette surface peut être prise en compte pour satisfaire à l’obligation de la production propre d’électricité.

Art. 1.26 Dérogations (O)

1 Les petites constructions et les extensions de bâtiments existants sont exemptées des exigences de la production propre d’électricité pour les bâtiments à construire si la surface de référence énergétique nouvellement créée est inférieure à 50 m².

2 Sont exemptés de l’obligation de la production propre d’électricité les hangars gonflables, les serres avec toit vitré, les tunnels en plastique ainsi que d’autres constructions comparables du point de vue constructif.

3 Pour les bâtiments ou parties de bâtiments concernés par des définitions de protection d’objet, par exemple par la protection du patrimoine, l’autorité compétente peut accorder des allègements au cas par cas.

4 Si la production propre d’électricité ne peut pas être satisfaite par la couverture de surfaces présentant une aptitude « bonne » à « excellente » selon la classification de l’Office fédéral de l’énergie (base des sites web suivants: toitsolaire.ch et facade-au-soleil.ch), l’exigence est réduite en conséquence.

Art. 1.27 Cas de rigueur (O)

Si un cas de rigueur financier est invoqué pour la mise en œuvre d’un système dans un bâtiment habité par le propriétaire, l’autorité peut accorder un report au plus tard jusqu’à trois ans après le prochain changement de propriétaire. L’autorité veille à ce que le délai soit inscrit dans le registre foncier.

De quoi s’agit-il ?

En 2050, la production de chaleur dans les bâtiments chauffés devra se faire sans utilisation de combustibles fossiles tels que le mazout ou le gaz naturel. Les nouvelles constructions doivent donc en principe être équipées de systèmes de chauffage alimentés par des énergies renouvelables. Les chaudières existantes qui fonctionnent encore avec des combustibles fossiles doivent être remplacées par des systèmes à énergie renouvelable à la fin de leur cycle de vie. La durée de vie habituelle d’une installation de production de chaleur est de 20 ans3. À partir de 2050 au plus tard, les bâtiments devront être exploités sans émissions de CO₂.

Situation initiale

Les exigences énergétiques imposées actuellement aux nouvelles constructions limitent déjà l’installation de chauffages au mazout ou au gaz. En effet, depuis le MoPEC 2014, les bâtiments d’habitation doivent utiliser une part d’énergie renouvelable dans le cadre du remplacement d’une installation de production de chaleur. L’expérience a montré que la plupart des maîtres d’ouvrage renonçaient complètement aux systèmes fonctionnant aux combustibles fossiles. En Suisse, environ un million de chaudières fonctionnant aux énergies fossiles sont encore en service actuellement.

Données concernant les effets énergétiques, les coûts et la mise en œuvre

Chaque année, 4 à 5 % des chaudières à mazout ou à gaz sont remplacées.

Le MoPEC 2014 exige l’utilisation de 10 % d’énergie renouvelable lors du renouvellement du producteur de chaleur dans les bâtiments d’habitation. Dans la pratique, il s’avère qu’avec cette mesure, dans plus de 80% des cas, le nouveau système de chauffage est basé sur des énergies renouvelables. Avec une prescription de 20 % d’énergies renouvelables, la part de systèmes de chauffage basé sur des énergies renouvelables est de plus de 90 %.

Cette mesure a pour effet que, d’ici à 2045, pratiquement toutes les installations de production de chaleur utiliseront des énergies renouvelables. Les émissions de CO₂ du secteur du bâtiment devraient ainsi être réduites à zéro d’ici 2050, alors qu’elles avoisinaient les 9.4 millions de tonnes aujourd’hui (2022) et qu’elles atteignaient 17 millions de tonnes en 1990.

L’application de cette mesure peut être intégrée dans les processus déjà mis en place aussi bien pour les nouvelles constructions que pour le remplacement des chaudières (prescriptions sur la qualité de l’air, la protection contre le feu ou la protection des eaux).

Bases

Principe 2 de la « Politique du bâtiment 2050+ » de l’EnDK

3 « Tableau paritaire des durées de vie » établi conjointement par la Société suisse des propriétaires fonciers (HEV) et par l’Association suisse des locataires (Asloca)

Art. 1.28 Bâtiments à construire (L)

1 Les besoins en chaleur des bâtiments à construire doivent être entièrement couverts par des énergies renouvelables ou par des rejets thermiques ne pouvant pas être utilisés autrement.

2 L’ordonnance règle les exceptions et les modalités.

Art. 1.29 Remplacement d’une installation de production de chaleur (L)

1 Lors du remplacement d’une installation de production de chaleur dans des constructions existantes, le nouvel équipement doit permettre de couvrir les besoins en chaleur entièrement avec des énergies renouvelables ou par des rejets thermiques ne pouvant pas être utilisés autrement.

2 L’argument de l’inexigibilité économique peut être invoqué si les coûts du cycle de vie d’un système utilisant des énergies renouvelables sont supérieurs d’au moins 25 % à ceux d’un système utilisant des énergies fossiles. Dans ce cas, les constructions doivent être équipées de manière qu’au moins 20 % des besoins en chaleur déterminants soient réduits ou couverts par des énergies renouvelables.

Pour déterminer les mesures de solution standard à appliquer, on estime que le besoin en chaleur global pour le chauffage des locaux et de l’eau chaude sanitaire est de 100 kWh/(m2a).

3 Si un cas de rigueur financier est invoqué pour la mise en œuvre d’un système dans un logement habité par le propriétaire, l’autorité peut accorder un report au plus tard jusqu’à trois ans après le prochain changement de propriétaire. L’autorité veille à ce que le délai soit inscrit dans le registre foncier.

4 L’ordonnance règle en particulier :

a. les possibilités de répondre aux exigences;

b. les modalités, les exceptions et les dérogations.

Art. 1.30 Installations de production de chaleur à combustibles (L)

À partir de 2050, toutes les installations de production de chaleur fonctionnant avec des combustibles doivent être entièrement exploitées avec des combustibles renouvelables. Les mesures nécessaires doivent être définies à temps et déclarées aux autorités. L’ordonnance règle les modalités.

Art. 1.31 Couverture des pics de charge (O)

Pour les bâtiments à construire et le remplacement des installations de production de chaleur, l’utilisation de combustibles fossiles est autorisée à partir d’une puissance thermique nécessaire supérieure à 100 kW, pour couvrir les pics de charge correspondant à 10 % au maximum des besoins annuels totaux en chaleur.

Art. 1.32 Réseau de chauffage, chaleur à distance (O)

Pour les bâtiments à construire et le remplacement des installations de production de chaleur, les exigences des art. 1.28 et art. 1.29 sont remplies par un raccordement à un réseau de chaleur si au moins 70 % de la chaleur est produite sans émission de CO₂ provenant de combustibles fossiles.

Art. 1.33 Installations de production de chaleur dans les bâtiments à construire (O)

L’exigence de l’art. 1.28 al. 1 est remplie si l’approvisionnement en chaleur est entièrement assuré par les systèmes de production de chaleur suivants :

a. pompe à chaleur;

b. chauffage au bois;

c. chaleur à distance conformément aux prescriptions de l’art. 1.32;

d. solaire thermique;

e. rejets thermiques ne pouvant pas être utilisés autrement;

f. combinaison d’installations selon les let. a à e.

Art. 1.34 Installations de production de chaleur dans les bâtiments existants (O)

1 Le remplacement d’une installation de production de chaleur selon art. 1.29 est soumis à [autorisation / déclaration].

2 L’exigence de l’art. 1.29 al.1 est remplie si l’approvisionnement en chaleur est entièrement assuré par les systèmes de production de chaleur suivants :

a. pompe à chaleur;

b. chauffages au bois;

c. chaleur à distance conformément aux prescriptions de l’art. 1.32;

d. solaire thermique;

e. rejets thermiques ne pouvant pas être utilisés autrement;

f. combinaisons d’installations selon les let. a à e.

Art. 1.35 Inexigibilité économique lors du remplacement du générateur de chaleur (O)

1 L’exigence relative à l’économie des besoins globaux en chaleur ou à l’utilisation d’énergies renouvelables selon l’art. 1.29 al. 2 est remplie lorsque :

a. deux mesures standard selon l’annexe 6 sont mises en œuvre dans un délai de trois ans à compter de l’octroi de [l’autorisation/la notification], en tenant compte des mesures déjà prises ou

b. le bâtiment est certifié Minergie ou

c. la classe B du CECB pour la performance énergétique globale du bâtiment est atteinte.

2 Si des combustibles renouvelables sous forme de gaz ou liquides ainsi que des combustibles de synthèse fabriqués à partir d’énergies renouvelables sont utilisés pour le remplacement d’une installation de production de chaleur, les conditions suivantes doivent être remplies :

a. le recours à ces combustibles entraîne une réduction des émissions dans l’inventaire des gaz à effet de serre en Suisse ;

b. les garanties d’origine (GO) sont délivrées par des organismes reconnus ;

c. le bilan est établi par un organisme central reconnu, dont les données sont accessibles au public ;

d. les GO pour la durée de vie totale de la chaudière sur vingt ans sont présentées une seule fois dans le cadre de la procédure de permis de construire pour le remplacement de l’installation de production de chaleur ; et

e. la quantité de GO à acquérir en kWh est calculée sur la base des indications du CECB, en fonction des besoins énergétiques prévisibles pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.

3 L’évaluation de l’inexigibilité économique selon l’art. 1.29, al. 2 s’effectue en comparant les coûts du cycle de vie d’une installation de production de chaleur fonctionnant avec des combustibles fossiles, y compris les mesures complémentaires nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’al. 1 ci-dessus. La comparaison doit tenir compte d’un raccordement à un système de chaleur à distance utilisant des énergies renouvelables, d’une pompe à chaleur air/eau et d’une pompe à chaleur à sondes géothermiques, dans la mesure où ces systèmes sont disponibles, autorisés et compatibles sur le plan technique. (Les coûts du cycle de vie : vois annexe 7).

Art. 1.36 Dérogations et exceptions pour le remplacement de l’installation de production de chaleur (O)

1 Une dérogation de durée limitée aux prescriptions de l’art. 1.29 peut être accordée pour huit ans au plus, à compter du remplacement de l’installation de production de chaleur dans la mesure où :

a. il existe un plan directeur énergétique contraignant pour les autorités concernant le chauffage à distance conformément à l’art. 1.32 et

b. le raccordement du bâtiment existant à un réseau thermique est convenu par contrat.

2 Sont exemptés des exigences de l’art. 1.29 les installations de production de chaleur qui sont utilisées à plus de 50 % pour la production de chaleur industrielle, lorsque des températures de plus de 60 °C doivent être atteintes et qu’il n’est pas possible de séparer le réseau de distribution de chaleur industrielle du réseau de distribution de chauffage.

Art. 1.37 Installations de production de chaleur à combustibles (O)

Les propriétaires de bâtiments dans lesquels des chauffages à combustibles fossiles sont encore en activité au 1er janvier 2045 doivent montrer aux autorités d’exécution, d’ici au 31 décembre 2046, la manière dont la production de chaleur sera entièrement assurée par des énergies renouvelables à partir de 2050 dans le bien immobilier concerné.

Annexe 6 Mesures standard (art. 1.35 al. 1)

| Mesure | Valeur | Remarque | |

|---|---|---|---|

| 1 | Remplacement de toutes les fenêtres | Ug ≤ 0.7 W/(m²·K) | |

| 2 | Isolation du toit | Valeur U ≤ 0.2 W/(m²·K) | |

| 3 | Isolation de la façade | Valeur U ≤ 0.2 W/(m²·K) | |

| 4 | Isolation de la dalle des combles | Valeur U ≤ 0.25 W/(m²·K) | |

| 5 | Système de ventilation mécanique avec récupération de chaleur1 | Classe énergétique A ou taux de variation de la température ≥ 73 % | |

| 6 | Installation solaire thermique pour la production d’eau chaude sanitaire | Surface2 ≥ 2 % de la SRE | 4 Non autorisé pour les cat. III, V, VIII, IX, X |

| 7 | Chauffe-eau alimenté par pompe à chaleur3 |

1 Ventilation d’air contrôlée : au moins 90 % de la SRE doit être alimentée par l’installation.

2 La surface d’absorption est déterminante.

3 Chauffe-eau alimenté par pompe à chaleur : le refroidissement des locaux chauffés doit être exclu.

4 Cat. III : administration, V : commerce, VII : lieux de rassemblement, IX : industrie, X : dépôts.

Annexe 7 Calcul des coûts annuels (art. 1.35 al. 3)

1 Les coûts annuels des installations de production de chaleur s’obtiennent en additionnant les coûts énergétiques et les coûts d’exploitation annuels ainsi que les annuités des coûts d’investissement. Les subventions doivent être prises en compte. Pour le calcul, les règles suivantes s’appliquent :

a. L’amortissement est déterminé par le tableau paritaire des durées de vie de la Société suisse des propriétaires fonciers (HEV) et l’Association suisse des locataires (Asloca).

b. Pour les coûts de l’énergie électrique, est applicable le prix moyen de l’électricité publié par la Commission fédérale de l’électricité selon le canton du lieu de résidence pour le produit standard du profil de consommateur concerné.

c. Pour les coûts du mazout, du gaz naturel et du bois, sont applicables les données de l’Office fédéral de la statistique.

d. L’indice des prix à la consommation sert de référence pour le renchérissement.

e. Les valeurs selon let. b à d sont calculées à partir de la moyenne des valeurs annuelles moyennes des quatre dernières années civiles.

f. Le taux d’escompte est le taux hypothécaire de référence selon l’art. 12a de l’ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux.

g. La taxe sur la valeur ajoutée est prise en compte au taux en vigueur l’année de l’autorisation de l’installation de production de chaleur.

h. En ce qui concerne la taxe sur le CO₂, c’est la moyenne entre le taux de la taxe en vigueur l’année de l’autorisation et le taux maximum selon la loi sur le CO₂ du 23 décembre 2011 qui s’applique.

2 Le service cantonal de l’énergie publie les valeurs de calcul à utiliser et met une aide au calcul à disposition.

De quoi s’agit-il?